第9回『 造船向け低温用鋼について』

COS KYOTO 株式会社 北林 功さん

Vol. 01

文化ビジネスで、持続可能な社会と

心豊かな暮らしをつくる

COS KYOTO株式会社 代表取締役/コーディネーター

エドノミー®研究家 京都女子大学 非常勤講師、同志社大学 嘱託講師

北林 功さん

- Profile

- 奈良県出身。大学卒業後は大阪ガス(株)の法人営業、続いて(株)グロービスで人材育成研修の運営に従事した。その後、同志社大学大学院での学びを経て、2013年、COS KYOTO株式会社を設立。

EXPO2025、大阪・関西万博の会場に「作り手と使い手が共創し、思い出が持続するスツール」が登場した。京都府内の刺繡業と家具メーカー、2社の協業によるプロジェクトだ。能登半島地震の災害廃材を椅子の脚や座枠に使用し、丹後ちりめんの難あり生地に刺繍を施して、座面のクッションを製作した。はじめに刺繍で描かれたのは、作り手自身の思い出の風景だという。スツールは日々の暮らしの傍らに置かれ、ずっと先の未来まで大切な記憶を連れていく。

プロジェクトの発起人は、北林 功さんが代表理事をつとめる一般社団法人Design Week Kyoto実行委員会。北林さんの呼びかけに京都の製造業2社とデザイナーらが応じ、協業によって生まれた製品だ。

自律・循環型の社会を未来に残したい

奈良県の自然豊かな地域に生まれた北林功さんは、少年時代から野遊びをしながら育った。だがそれは、次第に清流だった小川が汚れ、自然が失われていくのを見守るしかなかった無力の十数年間でもあった。幼いころの自分の記憶にある美しい風景を、維持する方法はなかったのか。守れなかった歯がゆさが、北林さんの原点にある。

大学を卒業後に省エネ設備の法人営業に携わったが、いくら優れた設備を導入しても、利用者側の意識の問題で省エネにならないケースを数多く見てきたという。問題の根幹は“人”にある。そこで人材育成に関心を移した北林さんは、株式会社グロービスに転職。特に金融・商社などの人材育成コンサルタントとして活動した。

当時、北林さんは、議論の中で素朴な疑問を口にしたことがあるという。「もしも今、大規模な金融危機が起きてしまったら?」。それに対する、専門家たちの答えはこうだった。「考えるには及ばない。現代の金融工学というものは、そういうことが起きない前提で成り立っているからだ」。

だが、想定外の出来事は実際に起きてしまった。2008年のリーマン・ショックだ。アメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻したことに端を発する、世界的なバブル経済の崩壊と金融恐慌である。北林さんは、ちょうど30歳になろうとしていた。

文化は、人の価値観を変えられる

リーマン・ショックが突き付けたのは、立派な金融理論で覆い隠したところで、結局、その下にあるのは人間たちの利己心と欲望でしかないという現実だった。しかし、北林さんは、その大きな欲望の力をポジティブに使うことができないものかと考えた。

「たとえば、どういう物を持って何を語ればおしゃれだとか、どんなことが面白いとか、どうしたら異性にモテるとかもそう。人間の価値観って、わずか10年、20年のあいだにも大きく変わって、ひと昔前とは全然違うでしょう?そして、そういう価値観が変わると、人の欲望の性質と行動も変わる。もし、個人は単に我欲を追求しただけのつもりでも、結果として欲のパワーが社会や環境を良くする方向に働くよう仕向けられたなら、それはいいことじゃないですか」。

北林さんはグロービスを退社し、経営、金融、経済などのビジネス関連領域と文化・地場産業の関わりを学び直すために大学院へと進んだ。そして修了後、2013年に文化ビジネスコーディネーターとしてCOS KYOTO株式会社を設立。以来、京都を主な拠点にしながら全国の地域創生プロジェクト、人材育成、交流イベントの企画・運営に取り組んでいる。文化ビジネスの仕掛けによって、人と社会が向かおうとする未来を変えるのだ。

作り手コミュニティとものづくり

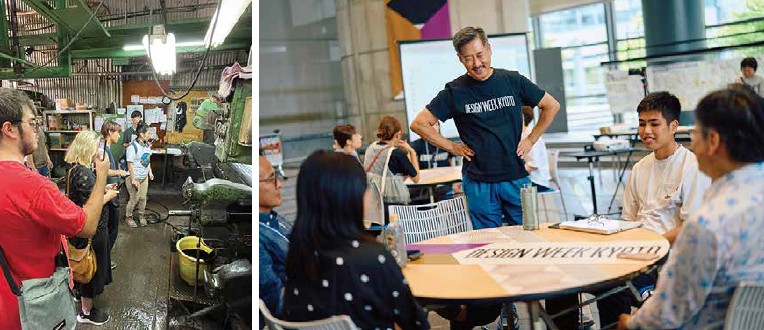

COS KYOTOが手掛けるプロジェクトの中でも象徴的なものとして、2016年にスタートしてから現在まで、毎年継続しているカンファレンスイベント「DESIGN WEEK KYOTO」が挙げられる。北林さんが、2014年にアメリカ・オレゴン州の都市ポートランドを訪ねた際に巡った「DESIGN WEEK PORTLAND」にヒントを得たイベントだ。キーワードは、「オープンな交流と寛容性」。カジュアルで自由な雰囲気の中で、多種多様なものづくりに取り組む人同士が、気軽に出会い、交流できる場を作りたかった。

北林さんは、まず小さな工房や町工場を中心に据えて、京都でのイベントをスタートさせた。京都府内には数多くの作り手が点在するが、その多くは小規模事業者で、単体では大きなチャレンジやコラボレーションに取り組みやすい状況とはいえない。そこで、希望者は誰でも現場を訪問し、作り手本人と直接語り合えるオープンファクトリーの日程を設定した。

毎年の「DESIGN WEEK KYOTO」は作り手たちのハブとしてよく機能し、意欲ある事業者同士が、分野を横断して互いを発見し学び合う絶好の場となった。最新の協業の一つが、冒頭でご紹介した「作り手と使い手が共創し、思い出が持続するスツール」である。

“あわい”の文化圏をつくる

COS KYOTOの人材研修は企業内研修、希望者向けのツアーやフィールドワークなどさまざまな形で実施されており、特に、現地に赴いて参加者に文化・歴史・風土を体感してもらい、産地のファンになってもらうこと、意識・価値観の変容を促すことを重視している。頭で理解する前に反射神経的に身体が反応するような、現場でしかできない鮮烈な体験を提供したいという。

一方で、こうした体験的な研修にも限界はある。参加者を都市から遠く離れた里山へ連れて行っても、里山の暮らしは、すでに現代の都市生活とは何もかも違う。参加者たちは、どこか自分とはかけ離れたもの、縁のないものと感じてしまうことがある。

「大都市と里山の“間”が必要だと思うんです。気楽に訪ねられる距離にあって、入門的に循環型の暮らしの知恵や手段に触れられる。二つの領域にとなり合い、グラデーションのように互いが混じり合うような“あわい”の領域を作りたい」。

その試行の一つが、京都市・梅小路公園を環境教育の場として使う試みだ。梅小路公園は、京都駅から徒歩約15分、市街地中心部の好立地にある大規模な都市公園。京都市民にとってなじみ深い公園を使って、子どもたちと一緒に生き物を観察し、土づくりをして木を植え、学んだことを家庭に持ち帰って普段の生活に生かしてもらう。地球環境の未来のために、身近な学びの場として活用してもらう。

2024年には、梅小路公園内で京都の庭園文化を引き継ぐ「朱雀の庭」と、生物多様性の拠点となるビオトープ「いのちの森」の2か所が、環境大臣より「自然共生サイト」の新規認定を受けた。これを踏まえ、今後は企業などに向けて、基礎的な自然の循環のメカニズムを学んだりする場としても活用していく予定だ。里山などに足を運んで、より深い学びを得るための入口として機能させたいという。

「愛着の持てるものづくりの現場や人について知ってもらうことで、修理やアップサイクルも含めて大切に使い続け、資源や副産物、廃材すら可能な限り循環の輪の中に戻す。より多くの人に、そういうサステナブルな暮らし方に触れてもらって、人々の明日からの行動やビジネスのあり方を、価値観と文化をより良く変えたい。その延長線上に生まれる未来を、次の世代に手渡したいからです」。

One More

自然と人間が共生する「保津川下り」事業

京都・亀岡の「保津川下り」といえば、年間約25万人もの観光客が訪れる人気アクティビティだ。起源をたどると、保津川は、古くから丹波地方の木材や薪炭、米や野菜を京都市内に運ぶための重要な水運ルートだった。江戸時代になると、京都の豪商・角倉了以が渓谷を開削して川幅を広げ、さらに多量の流通を担う物流の大動脈となった。しかし、明治に入って鉄道が開通すると、人々の移動や物資の運搬は陸路へと移っていく。

船の往来がない運河は、容易に上流からの堆積物で埋まってしまう。そこで、浚渫(川底の土砂を除去する)と水路の有効活用を兼ねて、明治32年、観光客向けの保津川遊船事業が始まった。観光事業は川の維持管理を続けていくための貴重な収入源であり、地域に雇用を創出してくれる側面もある。

歴史的な背景と文化風土的な意義を備え、ここで行われるべき強い必然性のあるビジネスだったからこそ、保津川下りは先輩船頭から後輩たちへ引き継がれ、地域に住む人々から支持されて現在まで継続してきたのだ。

当サイトにつきましては、

当サイトにつきましては、