~自動化の最先端を追い求めて~

九州地区

第8回『造船用鋼板(一般鋼)の溶接について』

● 第18回

野菜づくりと地域コミュニティ

2024年夏、記録的な猛暑と水不足によって米の収穫量が大幅に減少し、全国各地で米が不足した。「令和の米騒動」は、多くの読者にとってまだ記憶に新しい出来事だろう。今まで当たり前のように享受してきた「食」の未来に、改めて不安を抱いた人も少なくなかったはずだ。

日本の農村と農地は、米や野菜を生産する場であるだけでなく、水資源を保全し、土砂崩壊や洪水を防ぎ、多様な生き物を育み、農業にまつわる行事や文化を子孫に伝える場でもあった。難しい局面に立つ日本の現代農業が、この先も持続的に発展する未来を描くために、いま、必要とされているものとは何だろうか。

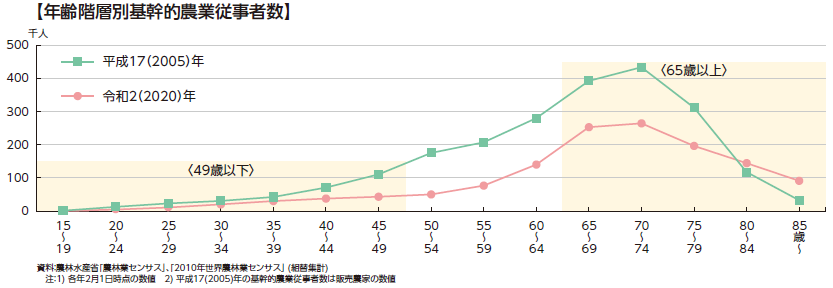

農業の高齢化と「担い手不足」

1965年には、日本の総合食料自給率(カロリーベース)は70%を超えていた。しかし、以降は長期的な低下傾向となり、2000年代に入ってからは、現在に至るまで40%程度をおおむね横ばいで維持している。同様に、1970年代以降は農業の高齢化も大きな問題となっている。2020年には、農業従事者数のうち65歳以上が全体の70%(94万9千人)を占めており、一方で49歳以下の若年層の割合は11%(14万7千人)に留まっている。

(令和3年度 食料・農業・農村白書より/農林水産省)

従来、農業の始め方は実家や親族の農家を継ぐ方法が一般的だった。最近では、技術やノウハウが全くなくても農業法人に就職して、ゼロから仕事を覚える方法もある。また、自ら起業して農業を始める場合を新規就農と呼ぶ。新規就農のためには農業用機械の購入や農地確保などの初期投資を要するため、ハードルは決して低くはないが、それでも近年、地方移住や農業への関心は高まるばかりだ。

露地野菜の生産

露地野菜とは、ビニールハウスなどで保護せずに、自然環境に近い野外の畑で栽培する野菜のことだ。大規模な設備を必要としないことから初期投資額が比較的少なく、その分、さまざまな品種に挑戦しやすい。代表的な栽培品目はキャベツ、ダイコン、ハクサイ、レタスなどで、いずれも寒さに強い野菜が中心だ。キュウリやトマト、ナスやピーマンなども栽培できる期間は限られるものの、露地栽培が可能である。

新規就農が地域にもたらすもの

農林水産省は、大都市から農村への人口分散を図ることが、人口減少の緩和や食料の安全保障、農業の多面的機能の発揮などの観点から重要であるとして、新規就農者に期待を寄せている。特に若年層の新規就農者に対しては、国や市町村によるさまざまな支援や補助金、助成金制度が用意されている。

たとえば、農林水産省による就農準備資金・経営開始資金の交付は、原則49歳以下の新規就農者のスタートアップ時期を経済的に支えてくれる支援制度だ。さらに、先進的な取り組みや課題解決に貢献する事業と認められたものに関しては、国や市町村から継続した助成を受けられることもある。

こうした支援は、いずれも新規就農者に対する高い期待の表れといえるだろう。新規就農希望者は、それぞれの土地で信頼関係を築き、土地と人材を確保して、地域経済の中で事業を開始する。鋭い経営的視点が求められるとともに、地域コミュニティへの貢献も視野に入れ、柔軟に事業のバランスを取っていくことが求められる。

新規就農の生産・販売戦略 ― 京都エンジョイファーム

京都エンジョイファームは、京都府下最大の穀倉地帯・亀岡市にある露地野菜の農場だ。代表の谷村さんは亀岡市の出身で、Uターンによる新規就農者にあたる。

就農直後の最大の課題は、労働生産性の低さだったという。まず問題になったのは、土地や機械への初期投資が大きい一方で、農産物の売価が非常に低いことだ。野菜の生産そのものの技術や難しさもさることながら、流通、販売まで含めて農業を事業として成立させる過程にこそ、現代農業の難しさがある。

種類の野菜苗が並ぶ

京都エンジョイファームの生産品目は、少量多品種。たとえば最近、重点的に生産しているのは、栄養価が高く「野菜の王様」とも呼ばれる葉物野菜、ケールである。農家にとってはコストパフォーマンスの良い野菜で、2月に種を蒔けば6月には収穫できる。その後、長く安定的に収穫時期が続き、次の年の3月頃まで継続して採ることができる。

生産効率の良い野菜に必ずしも市場の需要があるとは限らないから、積極的な営業活動によって販路を増やす努力が必要になる。京都エンジョイファームは、飲食店やスーパー、加工業者などへの販路を自ら開拓し、可能な限り直接の卸を行っているほか、農産物直売所やマルシェなどへ出店して、新鮮な野菜を消費者に手渡しで届けている。

実践経験に基づくアドバイザーとして

京都エンジョイファームは2018年、直営レストラン「KAMEOKA FOOD kitchen」を開業した。色や形、大きさなどが悪く、市場の定める基準から外れてしまった「規格外野菜」を有効活用できないかと考えたことがきっかけだったという。続いて2024年には亀岡市民プールの売店を担当することになり、ここでも農場直送の新鮮な野菜を使ったメニューを提供している。

市場への広い流通に頼ることなく、自分たちの裁量内で販路を開けば、形の不揃いな野菜への理解も得やすく、廃棄を減らすことができる。あるいは、調理・加工販売によって付加価値を付ければ野菜の売価を引き上げることもできる。生産だけでなく「売り方を変える」ことで、事業の継続を可能にする工夫が必要だ。ただし、これを実現するためには、地域で顔の見える間柄同士の信頼関係を築くことがどうしても欠かせない。

現在、亀岡市への新規就農希望者数は比較的多い。京都エンジョイファームでも研修生の受け入れを行っており、特に他地域からの移住者には、研修中に地域の方と繋がりを持てるよう計らっているという。また、研修を終えて独立したほかの事業者とは、繁忙期に互いを手伝ったり、生産に関する情報や技術を教えあったりと協力関係を維持している。

加えて、畑を開放して市内の幼稚園、保育園の子どもたちに種まきや収穫の体験をしてもらう「食育活動」への試みは、将来世代が土に触れる最初のきっかけを作っている。

いま、京都エンジョイファームは新規就農から10年以上の経験を得て、就農を目指す人へのアドバイザーとして立ち回れるようになってきた。自身の実践経験と成功モデルをほかの人にも広く伝え、サポートし、地域の中に仲間を増やしていくことが、巡り巡って地域全体を豊かにし、自身の事業の継続可能性を高めることにも繋がっていく。

就農の間口を広げ、時には自らがハブ(Hub)となってより多くの人を繋ぎ、地域を盛り上げていく。よりよい未来のために、いま、種を蒔くのだ。

「京都エンジョイファーム」

代表谷村 岳志さん

京都エンジョイファームの代表・谷村岳志さんは「都市生活していると、お金が食べられると錯覚してしまうことがある」という。だが、私たちの暮らしに必要で、最も大切なのは、実はお金ではなくて日々の食べ物のほうだ。

谷村さんは、進学のために一度は地元を離れ、名古屋の食品製造販売業で営業職に就いたが、数年後の2012年、就農のために亀岡市へとUターンした。都会に出て「成功する」とはありがちな表現だが、それが具体的には何を意味するのか、ずっと疑問だった。

「富や地位を得たところで、人って必ずしも幸せにはなれないんじゃないですか。それよりも、みんなで支え合うことで、日々の生活を豊かに楽しんで生きていくことができるんじゃないか。そういう成功例を地元で作りたくて、また将来的にはそういうモデルを全国に広げられたらという思いで帰ってきました」。

試行錯誤を続ける中で、不思議な繋がりも生まれた。地元のフリースクールから引きこもりの人の就労支援について打診を受け、すぐに谷村さんは受け入れを決めた。受け入れ開始から6年が経った今も、数人が各々のペースで畑仕事やレストランの仕込み作業の手伝いに来てくれる。谷村さんには、彼らが自然の中で働く過程で、自分を取り戻していくように見えるという。

「みんな、生活を規則正しく整えて、周囲の人とやりとりができるようになっていく。人って、仕事を通じてこんなに変われるんだなっていう感動がすごくあります。今の世の中って、農業やってるっていうだけで、多くの人がすごいね、がんばってねって言ってくださるんですよ。それって一種の承認欲求なんでしょうけど、僕たちも人や社会から必要とされて、認められることで満たされていくんだと思う」。

誰かが成功に向かう道を支えることで、自身もまた成長していく実感がある。谷村さんの奮闘する姿は、私たちに、もっと人生を豊かに味わう方法を伝えてくれる。

当サイトにつきましては、

当サイトにつきましては、